ℹ️リンクには広告が含まれる場合があります。

- 曲を作る順番がわからない

- 作りやすい方法を知りたい

曲を作りたいけど、作詞と作曲、どっちから始めたらいいかわからない…

そんな初心者の方に向けて、この記事では「曲作りの順番」についてわかりやすく解説します。

結論から言えば、初心者におすすめの順番は「作詞→作曲」です。

ただし、曲のテーマや目的によって最適な順番は変わることもあります。

筆者は作曲歴25年以上の中で、実際にさまざまな曲作りのアプローチを試してきました。

その経験をもとに、作詞が先・作曲が先それぞれのメリット・デメリットや、失敗しないためのコツを解説します。

自分に合ったやり方を見つけて、曲作りの効率とクオリティを一気に上げましょう!

【曲作については、是非こちらの記事も参考にしてみてください】

・【やってはいけない!】初心者が作詞でやりがちな失敗10選とその対処法

・【作曲のやり方】初心者に最適な手順7ステップを解説!

・【DTM作曲やめとけ!?】初心者によくある挫折理由3選と失敗しない5ステップを解説

【SRM.です!】

音楽のお悩み解決情報発信中!

→無料作曲講座を受け取る🎁

SRM.(エスアールエム)

シンガーソングライター/作曲・音楽活動コンサルタント:音楽活動歴15年以上

詳しいプロフィール

🎁「作曲ができるようになる方法」無料で学べます!

独学でつまずきがちな「作曲のやり方」や「必要なスキル」を、

初心者向けに動画で解説するオンライン講座を公開中。

\今だけ!登録者限定/ 全8回の初心者向け音楽理論講座もプレゼント中!

講座を無料で受け取る作詞作曲とは?初心者でもわかる違いと意味

「作詞」とは曲の言葉(歌詞)を作る作業のこと、「作曲」とはメロディやコードなどの部分を作る作業です。

どちらも楽曲制作には欠かせない要素です。

具体的にどんな作業なのか・どんな違いがあるのかを初心者向けにまとめると、以下のようになります。

作詞では以下のようなことを考えます。

- どんな言葉や表現を使うか

- メロディに合う音数や母音・子音の響き

- 伝えたいメッセージの言語化

【詳しくは こちらの記事で解説しています】

・【初心者向け作詞のコツ】やってはいけない失敗10選とその対処法

作曲では、メロディのほかにも以下のような要素を考えます。

- メロディのリズムや音程

- 曲の雰囲気を決めるコード進行

- 曲全体の構成

(Aメロ・Bメロ・サビなど)

【詳しくは こちらの記事で解説しています】

・【作曲のやり方】初心者にも簡単な曲の作り方7ステップを解説!

この記事では、作詞と作曲のどっちを先にやるべきか?という疑問を中心に、初心者におすすめの進め方をわかりやすく解説します。

作詞作曲どっちが先が正解?

初心者におすすめなのは、作詞→作曲の順番です。

作詞→作曲

ただしこれは、あくまで初心者の方向けの方法になります。

※詳しくは後ほど解説します。

作詞作曲の上達のためにはまず、取り組む順番の基本的な考え方をおさえるのが大切になってきます。

テーマを中心に考える

作詞と作曲どっちが先かについては、基本的な考え方があります。

それは、テーマをどうやって伝えたいかによって使い分けるというものです。

テーマとは、その曲でリスナーに伝えたいことや感じて欲しい内容のことです。

テーマは具体的な言葉で表されることもあれば、曲を聴いてこんな気持ちになって欲しいという印象や感情である場合もあります。

曲のテーマが言葉としてはっきり決まっている場合、歌詞を中心にテーマを表現する方がリスナーに伝わりやすくなります。

その場合は、作詞→作曲の順に取り組むことになります。

メロディから受ける印象や雰囲気から、リスナーに何らかの感情を抱いて欲しいという場合もあります。

その場合は、作曲→作詞の順で取り組むのが正解です。

作詞→作曲の順で曲を作ることを「詩先」といいます。

逆に、作曲→作詞で曲を作ることを「曲先」といったりします。

作詞→作曲:詩先

作曲→作詞:曲先

詩先か曲先かは「常に詩先(または曲先)が正解!」というようなものでなく、表現の中心に据えたい方はどちらなのかを考えることで決まってくるのです。

なので歌詞でもメロディでもなく、コード進行でテーマを表現したいとかトラックの表現を中心にしたいという場合もあり得ます。

(トラックとは、主にHIP HOPなどでラップをするための伴奏のこと。)

この場合は最初に取り組むのが、コード進行であったりトラック作りであってもOKということになります。

作詞や作曲以外から曲を作り始める方法については、後ほど説明します。

初心者向け作詞作曲の順番

とはいえ、曲作りに慣れていない方は、テーマを中心に!と言われてもなかなか難しいと思います。

そこで初心者の方におすすめしている順番が、

作詞→作曲

になります。

作詞と作曲どっちを先にするとしても、後から作る方の調整が大変になります。

このことを考えると、初心者にオススメの曲作りの順番は「作詞→作曲」の詩先になります。

詩先では、歌詞に使う言葉を文字数などを考えずに自由に決めることができます。

さらに歌詞の音数や内容の盛り上がりをガイドにできるので、メロディを考えやすくなるというメリットもあります。

もちろん最初に説明した通り、テーマを表現する方向性によって曲先がいい場合もあります。

「どっちを先にしたらいいか全くわからない」という方は、まずはこの方法を参考にしてみてください。

【曲づくりの順番については、こちらの記事で詳しく説明しています】

・【作曲のやり方】初心者に最適な手順7ステップを解説!

各作り方のメリット・デメリット

詩先・曲先それぞれのメリットとデメリットをみていきたいと思います。

詩先・曲先のメリット

まず詩先のメリットは、使いたい言葉を音数を気にせず使えることです。

メロディがない状態で歌詞を作るので、使いたい言葉を使って自由に文字数を決めることができます。

そのため、テーマを表現するのに1番適切な言葉を制限なく選んで作詞を進めることができます。

次に曲先のメリットは、メロディの繰り返しやリズムの様式を整えやすいことです。

1番・2番など、メロディはほとんどの曲で繰り返し構造があります。

1番のAメロと2番のAメロは基本的に同じ音数・リズム・音程で作られています。

またAメロの中でも短いフレーズを繰り返して1つのメロディを作ったりすることが多くあります。

歌詞がない状態でメロディを作る場合、繰り返し部分を言葉の文字数やイントネーションの制限なく作ることができます。

表現したいメロディを変更することなくそのまま使うことができるので、テーマを表現するのに1番適したメロディを作ることができます。

詩先・曲先のデメリット

詩先・曲先のデメリットは、それぞれメリットの逆になります。

詩先のデメリットは、メロディの繰り返しやリズムの様式を整えるのが大変ということです。

歌詞を決めた後にメロディの繰り返しを作ろうとすると、文字数や意味の切れ目などの関係でどうしても上手く繰り返しにできない部分が出てきます。

この場合繰り返しを諦めてメロディを変形させるか、繰り返しを優先して歌詞の言葉を言い換えるか選ぶことになります。

次に曲先のデメリットは、言葉の文字数調整や言い換えが必要になることです。

メロディを最初に作ると、繰り返しの部分をしっかり固めることができます。

そこへ歌詞をつけるとき、繰り返し部分の音数にピッタリ合うように単語の文字数を考えながら作詞をしなければいけなくなります。

歌詞は意味がしっかり決まっている「言葉」というピースを使って作っていきます。

そのため曲先での作詞は、前後関係や意味のつながりを考えつつメロディに合うように言葉を選んでいくという難しい作業をすることになります。

作詞作曲の際の注意点

詩先・曲先それぞれで曲を作り際の注意点をいくつか説明します。

詩先の注意点

詩先の場合は曲の構成・繰り返しを意識して作詞しておくと、全体の作業がスムーズになります。

メロディを作ることを考えると、作文のようにダラダラと長く続く文章をなるべく避けて簡潔な言い回しを心がけましょう。

その際は曲の構成を頭に入れながら、各セクションの文字数を合わせることを意識して言葉を選んでいきましょう。

もし使いたい言葉の文字数が合わないときは、無理にその言葉を使わずに言い換えを考える方が全体的なクオリティが上がりやすいです。

言い換えは結構必要になる作業なので、いろいろな言い換えの単語ストックを普段から貯めておくと便利です。

また、言い換えの言葉をAIに考えてもらうというのも一つの手です。

【AIでの作詞については、こちらの記事も参考にしてください】

・オススメ作詞アプリとChat GPTで作詞する方法【作詞のコツもご紹介】

曲先の注意点

曲先の場合は、後から歌詞を考える際の注意点がメインになります。

まずメロディのイントネーションに合った単語を選ぶようにしましょう。

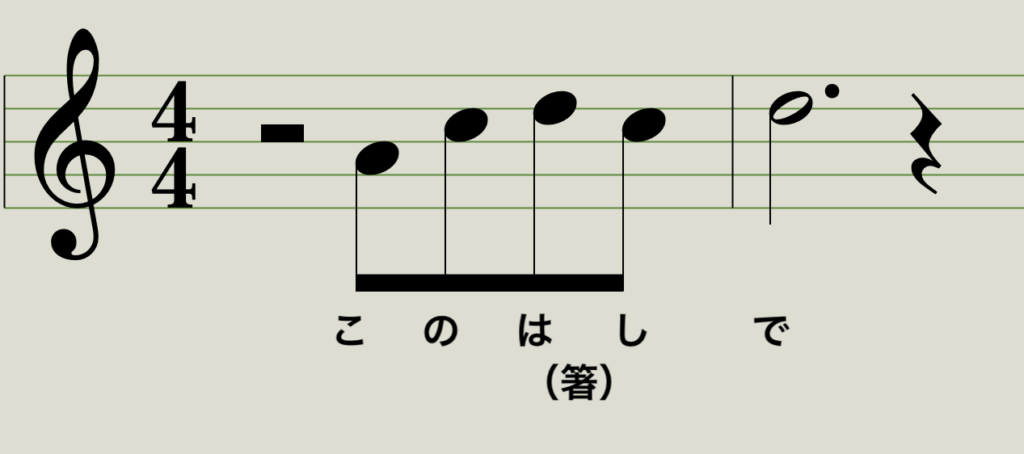

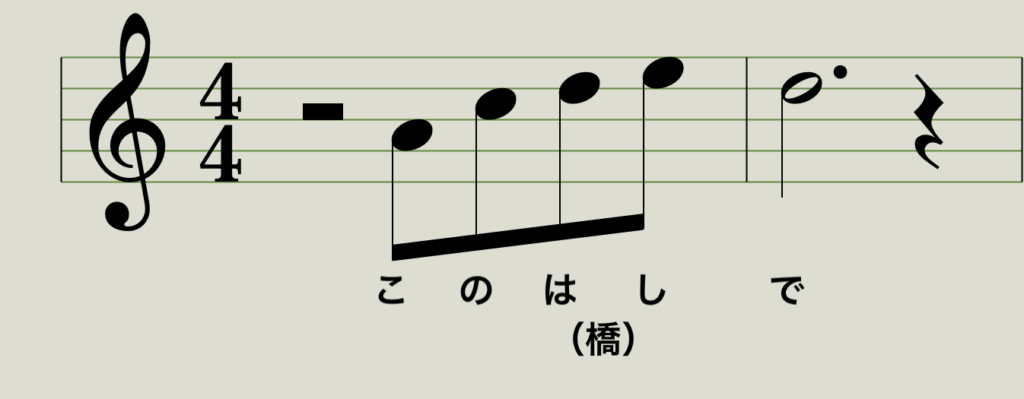

例えば極端な例ですが、下降する音程のメロディに「この橋を」という歌詞をつけてしまうと「この箸を」に聴こえてしまう場合があります。

歌詞の意味がうまく伝わらないことがあるので、なるべく本来の単語のイントネーションとメロディのイントネーションが合うように言葉を選んでいきましょう。

同じく歌詞の意味を正確に伝えるために、なるべくメロディと単語の区切りを合わせるようにしましょう。

変なところで文章が切れてしまうような歌詞の付け方をすると、リスナーを混乱させてしまいます。

【それぞれの注意点については、下記の記事で詳しく解説しています】

・【やってはいけない!】初心者が作詞でやりがちな失敗10選とその対処法

詩先・曲先以外の作詞作曲

最後に、詩先と曲先以外の曲作りの方法をいくつかご紹介します。

ご紹介するのは以下の3つです。

- コード先

- トラック先

- 詩曲同時

コード先

コード進行を最初に作るパターンです。

コード進行から受ける印象やそこから生じる感情を曲のテーマの中心にして作るときは、コード先が向いています。

大まかな手順は以下の通りです。

- コード進行を考える

- 歌詞を考える

- コード進行を鳴らしながら歌詞を歌う

①コード進行を考える

テーマに合うような印象のコード進行をまず最初に考えます。

②歌詞を考える

ここは詩先で作るときと同じように自由に歌詞を考えます。

③コード進行を鳴らしながら歌詞を歌う

コード進行を伴奏にして歌詞にメロディをつけていきます。

最初は直感で歌ってみて後から繰り返しの調整などをすると、上手くいきやすいです。

【コード進行について詳しくは、こちらの記事で説明しています】

・【作曲に使える】コード進行を考えるための基礎知識と定番進行6パターンをヒット曲とともにご紹介

トラック先

トラックとは、もともとラップの伴奏のためのカラオケのようなものです。

もう少し広く考えて、ボーカル以外の伴奏全般と捉えてもOKです。

トラックのカッコよさでテーマを表現したいときに向いています。

HIP-HOPなどでは多用される方法です。

手順としては、例えば以下のようになります。

- リズムパターンを作る

- コードを乗せる

- 歌詞を考える

- コード進行を鳴らしながら歌詞を歌う

①リズムパターンを作る

DAW(コンピューターでの作曲ソフト)やリズムマシンなどでリズムパターンやそこに使う音色を作りこみます。

②コードを乗せる

リズムの雰囲気や音色からインスパイアされたコード進行をリズムパターンに合わせます。

③歌詞を考える

④トラックを鳴らしながら歌詞を歌う

③と④については、コード先と同様です。

【トラック先の場合はDTMでの作業が必須です|詳しくはこちらの記事で】

詞曲同時

文字通り、歌詞とメロディを同時に考える方法です。

同時とはいっても、実際には歌詞とメロディを交互に紡ぎ出すことが多いです。

手順としては、例えば以下のような感じです。

- キラーワードを決める

- キラーワードにつけるメロディを考える

- キラーワードの次の歌詞を考える

- 短いメロディを追加する

- シチュエーションの歌詞を考える

①キラーワードを決める

キラーワードとは、その曲のテーマを一言で表すような歌詞のフレーズのことです。

【キラーワードについては、こちらの記事を参考にしてください】

・【キラーワードを使おう】初心者でも簡単に歌詞を書く方法

②キラーワードにつけるメロディを考える

キラーワードにつける短いメロディを考えます。

③キラーワードの次の歌詞を考える

キラーワードを補強したり説明するような歌詞を考えます。

④短いメロディを追加する

③で考えた歌詞にメロディをつけてキラーワードのメロディに追加します。

⑤シチュエーションの歌詞を考える

シチュエーションとは、サビの内容を説明するような歌詞のことです。

②と④のメロディと歌詞が、サビの1行目と2行目になります。

これを倍にすると4行構成のサビが出来上がります。

このやり方だとメロディの繰り返し構造も自然に出来上がります。

⑤ではサビと同じように、「短いメロディをつける→歌詞を追加→メロディを追加→倍にする」という作業をするとAメロも作ることができます。

必要に応じて同じやり方でBメロなど他のセクションも作っていきます。

以上、詩先と曲先以外の方法をご紹介しました。

実際の作曲ではいろいろなやり方をミックスさせてたり、セクションごとに使い分けたりすることも多いです。

自分に合うスタイルを探してみるのがいいと思います。

まとめ

この記事では、作詞と作曲どっちが先がいいのかについて解説しました。

テーマを表現するためにどちらを中心に据えたいかによって、作詞と作曲どちらを先に作るかを決めるのが効果的です。

初心者の方には「作詞→作曲」の順番をオススメしました。

また詩先と曲先それぞれの方法のメリット・デメリットについては、以下のようになります。

| メリット | デメリット | |

| 詩先 | 自由な言葉選び | 繰り返しの調整が大変 |

| 曲先 | 繰り返しを整えやすい | 言い換えが大変 |

詩先・曲先以外の方法としては、以下の3つをご紹介しました。

- コード先

- トラック先

- 詩曲同時

自分に合った作り方を見つけて、楽曲のクオリティアップに役立ててみていください。

それぞれの作り方について関係する情報は、以下の記事でも解説しています。

【オススメ記事】

・【作曲のやり方】初心者に最適な手順7ステップを解説!

・【作曲に使える】コード進行を考えるための基礎知識と定番進行6パターンをヒット曲とともにご紹介

・【やってはいけない!】初心者が作詞でやりがちな失敗10選とその対処法

・初心者向け編曲のやり方9ステップを解説【実際の編曲作業を公開】

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

「作曲したいけど、、、

なかなか形にならない…」

そんなあなたに向けて、

無料で「作曲の全体像」がわかる講座を用意しました。

- ✔ 作曲の4つのスキル+1つの考え方

- ✔ ステップ動画で順番に理解できる

- ✔ 今だけ基礎音楽理論講座つき

.jpg)