ℹ️リンクには広告が含まれる場合があります。

- 作曲に役立つオススメの本が知りたい

- 作曲本の選び方や効果的な読み方を知りたい

【アフィリエイト広告を利用しています。】

作曲関連の本は意外とたくさん出版されています。

いざ本で作曲を学ぼうと思うっても、たくさんあってどれがいいのかよくわからない!ということがよくあります。

また作曲本はそのジャンルの特殊さゆえに、本の内容が自分に合うか不安だったり使いこなし方のイメージがつきづらかったりします。

この記事では20年以上にわたって様々な作曲本を読んできた筆者の視点から、初心者におすすめできる作曲本をご紹介します。

メロディや作詞など、作曲に必要なスキルごとに7冊を厳選しています。

また作曲本を購入する際の上手な選び方や、実際に勉強する際の効果的な読み方の合わせて解説していきます。

作曲のスキルごとにオススメの本を紹介しているので、あなたが苦手とする分野の知識を深められる本をピンポイントで知ることができます。

また自分に合った本の選び方や、効率的に勉強できる作曲本の使い方がわかります。

紹介する本を活用していくことで作曲技術の向上、特に苦手分野の強化をすることができます。

また作曲本の選び方や読み方をしっかり理解していれば、効率的に作曲の知識をインプットできるようになり、音楽活動の時間を増やすことにもつながります。

今回ご紹介する本は以下の7冊です。

音楽スキル①:メロディ

・一発で記憶に残る曲を作る! 「9つのルール」: 割田 康彦

音楽スキル②:作詞

・15秒作詞入門:野口 義修

音楽スキル③:コード進行(音楽理論入門)

・決定版 音楽理論ワークブック ポピュラー音楽を完全理解:北川 祐

音楽スキル④:アレンジ

・コード&メロディで理解する 実践!やさしく学べるポピュラー対位法 :彦坂 恭人

音楽スキル⑤:ジャンル

・大衆音楽史―ジャズ、ロックからヒップ・ホップまで :森 正人

音楽スキル⑥:イヤートレーニング

・大人のための音感トレーニング本 音楽理論で「才能」の壁を越える!:友寄 隆哉

音楽スキル⑦:発想法

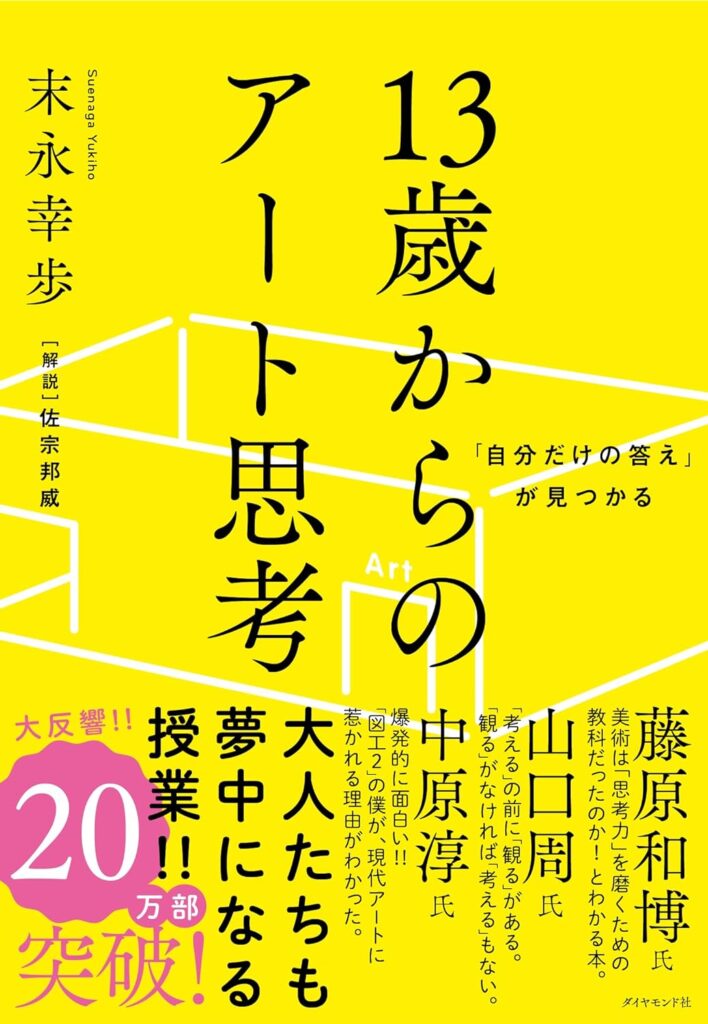

・「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考 :末永 幸歩

作曲本の選び方としては、苦手分野に特化したものを選ぶことが重要になってきます。

また効果的な読み方としては、必要なところだけを拾い読む方法がオススメです。

作曲本の選び方や読み方については、本文で詳しく説明していきます。

効率的に作曲の知識を深めたい人は是非、この記事を参考にしてみてください。

【SRM.です!】

音楽のお悩み解決情報発信中!

→LINEで無料講座ゲット👍

SRM.(エスアールエム)

シンガーソングライター/作曲・音楽活動コンサルタント:音楽活動歴15年以上

詳しいプロフィール

🎁「作曲ができるようになる方法」無料で学べます!

独学でつまずきがちな「作曲のやり方」や「必要なスキル」を、

初心者向けにステップ動画で解説するLINE講座を公開中。

\今だけ!登録者限定/ 全8回の初心者向け音楽理論講座もプレゼント中!

LINEで講座を受け取る作曲に必要な7つのスキル

この記事では、初心者にオススメの作曲本を音楽スキルごとに7冊ご紹介します。

作曲に重要な音楽スキルとして、以下の7つがあります。

- 音楽スキル①:メロディ

- 音楽スキル②:作詞

- 音楽スキル③:コード進行(音楽理論入門)

- 音楽スキル④:アレンジ

- 音楽スキル⑤:ジャンル

- 音楽スキル⑥:イヤートレーニング

- 音楽スキル⑦:発想法

各スキルについて、知識を深められる本を1冊づつご紹介していきます。

メロディを考えるときに役立つ本

メロディを作るというとインスピレーションや直感が大切と思われがちです。

しかし、いいメロディの作り方というのはいくつかの型が存在します。

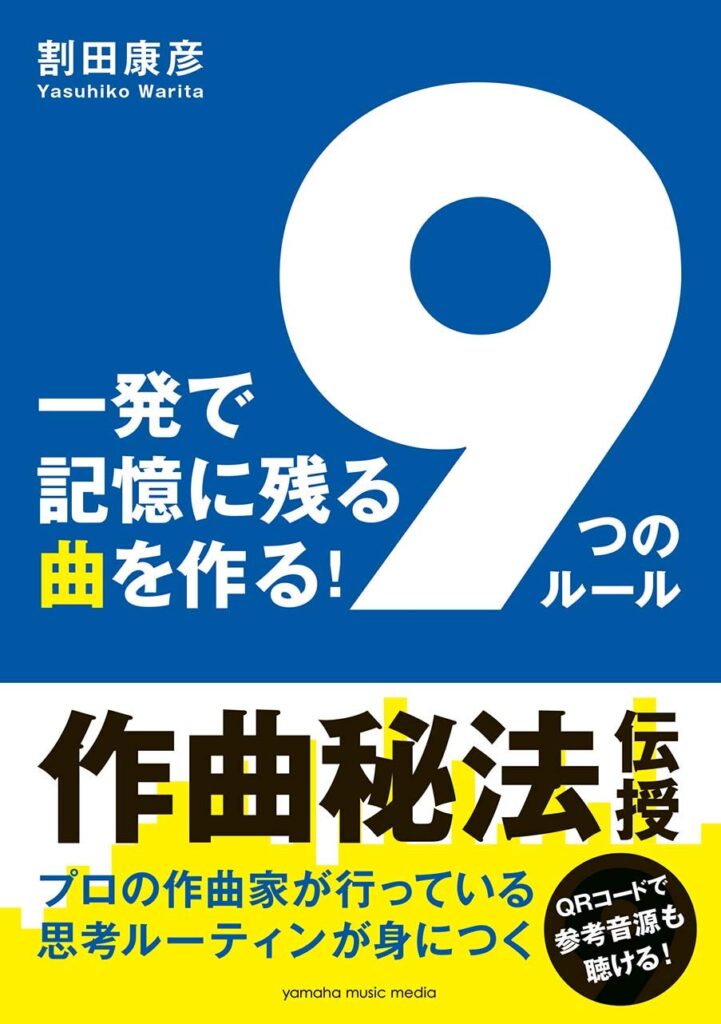

①一発で記憶に残る曲を作る! 「9つのルール」: 割田 康彦

メロディの考え方をわかりやすく紹介してくれているのが、「一発で記憶に残る曲を作る! 「9つのルール」」です。

今までメロディを直感で作っていた人は、この本を読むと論理的にメロディ作り上げることができるようになると思います。

また、いいメロディがなんなのかわからないという人も、この本を読むといいメロディの定義が理解できるようになると思います。

【メロディの作り方については、こちらの記事でも詳しく説明しています。】

・【作曲初心者あるある】メロディがカッコよくならない7つの理由とその対処法

・ペンタトニックスケールでメロディを書くといい3つの理由

作詞をするのに役立つ本

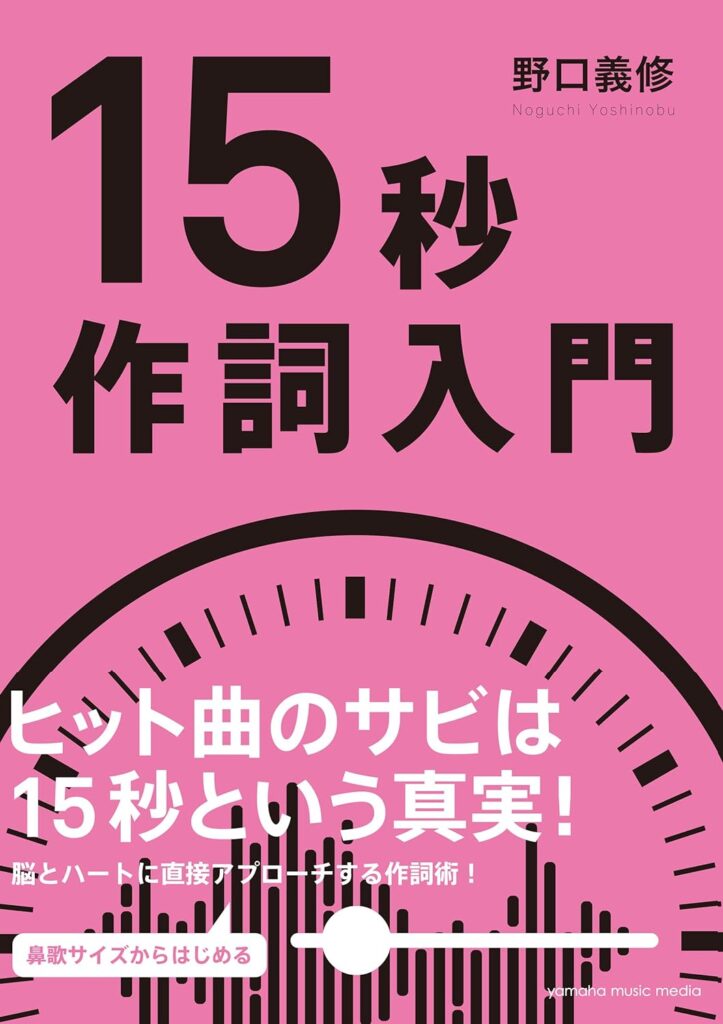

②15秒作詞入門:野口 義修

作詞について、1単語から1フレーズ、1セクションへ広げていく方法を説明してくれています。

タイトルの15秒というのは、耳に残る曲のフレーズはだいたい15秒くらいに収まる、という筆者の考察からきています。

読み進めると、確かに納得!という気持ちにさせてくれます。

ちなみに同シリーズとして、「15秒作曲入門」という本も発行されています。

こちらは、同じコンセプトでメロディについて説明してくれています。

【作詞については、こちらの記事でも詳しく説明しています。】

・【やってはいけない!】初心者が作詞でやりがちな失敗10選とその対処法

・【キラーワードを使おう】初心者でも簡単に歌詞を書く方法

コード進行を考えるときに役立つ本(音楽理論入門)

コード進行を考えるときは、音楽理論を理解していると圧倒的に有利です。

基本的な理論を理解しているだけでも、楽曲にグッと説得力が増します。

③決定版 音楽理論ワークブック ポピュラー音楽を完全理解:北川 祐

「決定版 音楽理論ワークブック ポピュラー音楽を完全理解」は音楽理論の入門にぴったりの内容です。

音楽理論の基本がすっきりとまとめられているので、まずはこの本をひと通り理解するとコード進行を考えるのが俄然楽しくなると思います。

ちなみに、このブログでも初心者向け音楽理論の記事があるのでこちらも合わせて読んでもらえると嬉しいです。

また、こちらの公式LINEアカウントでは、音楽理論の基礎をより丁寧に解説した無料のメール講座をお届けしているので、興味があれば登録してみてください。

🎁「作曲ができるようになる方法」無料で学べます!

独学でつまずきがちな「作曲のやり方」や「必要なスキル」を、

初心者向けにステップ動画で解説するLINE講座を公開中。

\今だけ!登録者限定/ 全8回の初心者向け音楽理論講座もプレゼント中!

LINEで講座を受け取る【音楽理論入門については、こちらの記事で詳しく説明しています。】

・【初心者向け】曲作りに役立つ音楽理論:その①

・作曲に使えるコードを増やす14本のスケールたち:ダイアトニックスケール関係

アレンジをするときに役立つ本

アレンジをするときは、各楽器が演奏するフレーズを全て考えたうえで、各楽器のフレーズの組み合わせがしっかり調和しているかを考える必要があります。

各フレーズの調和を考えるために欠かせないのが、対位法という考え方です。

④コード&メロディで理解する 実践!やさしく学べるポピュラー対位法 :彦坂 恭人

「コード&メロディで理解する 実践!やさしく学べるポピュラー対位法 」は、難しいと思われがちな対位法の考え方を初心者でもわかりやすく説明してくれています。

この本で対位法の基礎をしっかり学べば、どんなアレンジにも通用するフレーズ発想力が身につくと思います。

【楽曲のアレンジについては、こちらの記事でも詳しく説明しています。】

・メロディ・和音・リズムはもう古い?!〜音楽の3要素とは何か【新しい3要素についても解説します】

・曲作りに必要な引き算思考について

音楽ジャンルの幅を広げるときに役立つ本

音楽のジャンルを知る手っ取り早い方法は、音楽の歴史を勉強することです。

その時代ごとにさまざまな場所でさまざまな音楽ジャンルが考えだされてきました。

特にポピュラー音楽については、アメリカの音楽の歴史を知ることでそのほとんどが網羅できます。

⑤大衆音楽史―ジャズ、ロックからヒップ・ホップまで :森 正人

「大衆音楽史―ジャズ、ロックからヒップ・ホップまで 」はアメリカとヨーロッパを中心に音楽ジャンルの歴史を詳しく解説してくれています。

ちなみに同じ出版社で「西洋音楽史「クラシック」の黄昏」という本があります。

こちらはクラシック音楽の歴史を詳しく解説してくれており、「大衆音楽史―ジャズ、ロックからヒップ・ホップまで 」と合わせて読むとジャンルについての理解がより深まります。

【音楽ジャンルについては、こちらの記事でも詳しく説明しています。】

・「ジャンル感」を意識して作曲するときに大切な3つのこと

・メロディでジャンル感を表現する方法

イヤートレーニングをするときに役立つ本

イヤートレーニングとは、音を聴き分ける練習のこと。

音楽を聴いただけで、音階やコード進行がわかる能力を育てる訓練のことです。

この能力が上がると曲を分析する力が上がり、ヒット曲の音楽的な要素を自分の曲へ取り入れられるようになったり、自分の曲を分析して違和感のあるところをブラッシュアップさせることができるようになったります。

⑥大人のための音感トレーニング本 音楽理論で「才能」の壁を越える!:友寄 隆哉

「大人のための音感トレーニング本 音楽理論で「才能」の壁を越える!」はイヤートレーニングの方法について詳細に説明してくれており、音声データも付属しているので実際の練習にも役立ちます。

【イヤートレーニングについては、こちらの記事でも詳しく説明しています。】

・イヤートレーニングで曲作りのスキルをアップ!

・イヤートレーニングをしっかりやりたい人のための練習方法

発想を深めるときに役立つ本

音楽を創り出す活動の根幹は、ミュージシャンが何を表現したいか、ということです。

ミュージシャンが表現力や発想力を磨くためには、アーティスッティックなものの見方を常日頃から鍛える必要があります。

⑥「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考 :末永 幸歩

「「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考 」はアート思考の養い方について、ワークを通してわかりやすく説明してくれています。

この本では絵画を題材にしていますが、考え方は音楽にも通じるものなので、ミュージシャンも大いに勉強になる1冊だと思います。

【発想法については、こちらの記事でも詳しく説明しています。】

・無意識がアイデアを生み出してくれるようになる。エウレカモーメントの手順をご紹介!

・初心者が作曲をするときに考えるべき3つのテーマ

作曲本の選び方

ここからは作曲本の選び方について説明していきます。

作曲について1から勉強する場合、たくさんの本をあれこれ読むよりも1冊の本に集中して取り組んだ方が効果的です。

しかし、作曲について網羅的に内容をまとめてある1冊というのは探すのが難しいです。

あったとしても中上級者向けのものが多く、初心者の多くは挫折してしまう可能性が高いです。

作曲本はあくまで自分の苦手な分野を強化するためのものと割り切って選ぶと、自分に合った本が見つけやすくなります。

自分の苦手分野が何なのかを考えてから、本を探すようにしましょう。

この記事のオススメ本を参考に、自分の苦手分野の知識を深められる本を見つけてみてください。

「そもそも作曲の基礎知識を全く知らないから、苦手分野が何なのかもわからないよ!」という方もいると思います。

その場合はこちらの初級メール講座で基礎知識を学んでみてください。

🎁「作曲ができるようになる方法」無料で学べます!

独学でつまずきがちな「作曲のやり方」や「必要なスキル」を、

初心者向けにステップ動画で解説するLINE講座を公開中。

\今だけ!登録者限定/ 全8回の初心者向け音楽理論講座もプレゼント中!

LINEで講座を受け取るこの初級メール講座では、作曲に必要な音楽理論の基礎を網羅的に学ぶことができます。

LINEで定期的に教材が届くスタイルなので、学び忘れもなくモチベーション維持にも効果的です。

またスマホ対応で全て無料で使うことができます。

初級メール講座の内容を一通り学ぶと自分の苦手分野や理解の進みづらいところ、もっと知識を深めたい内容というのが見えてくると思います。

興味のある方はぜひ下記QRコードか追加ボタンから登録してみてください。

【参考に一部内容を掲載しておきます。】

効果的な作曲本の読み方

次に効果的な作曲本の読み方についてご紹介していきます。

時間を節約する

作曲本を読むときは、必要なところだけを拾い読むようにするのがオススメです。

本を最初から最後までしっかり読むよりも、気になるところ必要なところだけを読む方が時間的に効率がいいです。

見出しを確認したり内容をさらっと確認してみて、知っている内容だった場合は読み飛ばして時間を節約しましょう。

作曲本を読む目的は、知識を深めて実際の作曲に活かすことだと思います。

大事なのはあくまで作曲の実践なので、節約した分の時間を曲作りに当てましょう。

本を読んだだけでは作曲は上達しません。

実践を重ねてこそ初めて技術が向上します。

資料としてストックする

作曲本は1度読むだけでなく、作曲のアイデアに迷った時に見返すと思わぬ発見があったりします。

資料として本棚にキープしておいて、作業が行き詰まったときの手助けにしましょう。

この場合はすでに理解していると思う内容でも、あえて読んでみることをオススメします。

すでに知っている内容でも、行き詰まっているときに改めて読むと頭の中が整理されて新しいアイデアが生まれるきっかけになったりします。

是非試してみてください。

まとめ

この記事では7つの音楽スキル別にオススメの作曲本を紹介しました。

音楽スキル①:メロディ

・一発で記憶に残る曲を作る! 「9つのルール」: 割田 康彦

音楽スキル②:作詞

・15秒作詞入門:野口 義修

音楽スキル③:コード進行(音楽理論入門)

・決定版 音楽理論ワークブック ポピュラー音楽を完全理解:北川 祐

音楽スキル④:アレンジ

・コード&メロディで理解する 実践!やさしく学べるポピュラー対位法 :彦坂 恭人

音楽スキル⑤:ジャンル

・大衆音楽史―ジャズ、ロックからヒップ・ホップまで :森 正人

音楽スキル⑥:イヤートレーニング

・大人のための音感トレーニング本 音楽理論で「才能」の壁を越える!:友寄 隆哉

音楽スキル⑦:発想法

・「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考 :末永 幸歩

あなたの活動に少しでも役立てば嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【オススメ記事】

・独学で音楽理論を学ぶために知っておくべき5つのこと~オススメの学習方法を紹介

・【作曲のやり方】初心者に最適な手順7ステップを解説!

「作曲したいけど、なかなか形にならない…」

そんなあなたに向けて、

無料で「作曲の全体像」がわかる講座を用意しました。

- ✔ 作曲の4つのスキル+1つの考え方

- ✔ ステップ動画で順番に理解できる

- ✔ 今だけ基礎音楽理論講座つき

.jpg)