ℹ️リンクには広告が含まれる場合があります。

- 編曲って何から始めればいいの?

- どの楽器をどう入れればいい?

この記事では初心者の方に向けて、オリジナル曲を「作品」に仕上げるための編曲のやり方を、9つのステップに分けて実例付きで解説します。

楽器の選び方や構成の作り方、ジャンル感の出し方まで、編曲でつまずきやすいポイントを丁寧に解説。

今回は、以下の弾き語りのデモソングを実際にバンドアレンジに仕上げる流れを通して、アレンジの手順を具体的に紹介します:

▶ 編曲前のデモソング(弾き語り)

▶ 編曲後のデモソング(バンドアレンジ)

(わかりやすいように、イントロ・Aメロ・Bメロ・サビ1・間奏・サビ2・アウトロという構成にしています。)

どのようにしてアレンジをつけていったのか、各項で詳しく説明していきます。

編曲がよくわからず止まっていた方も、この記事を読めば迷わず1曲を完成させられるようになります。

編曲のやり方に迷ってる方は是非この記事を参考にしてみてください。

【SRM.です!】

音楽のお悩み解決情報発信中!

→LINEで無料講座ゲット👍

SRM.(エスアールエム)

シンガーソングライター/作曲・音楽活動コンサルタント:音楽活動歴15年以上

詳しいプロフィール

【STEP0】編曲とは?

編曲とは簡単にいうと、メロディに伴奏をつけることです。

ポピュラーミュージックでは通常、以下の4種類の伴奏をつけることがメインになってきます。

- リズム:ドラムなど

- コード:ピアノなど

- オブリ:ギターなど

- ハモリ:ボーカルやコーラスなど

コードとは和音・ハーモニーのことです。

また、オブリとはメロディを引き立てるために付けられるサブメロディのようなものです。

それぞれの伴奏は複数の楽器が担当することがほとんどです。

なので、編曲で使う楽器は4つとは限らず、もっと多くなる場合がほとんどです。

メロディを人の容姿や身体に例えると、編曲は化粧をすることや服を着せることに似ています。

元々のメロディの持つ美しさや個性を引き立てて、より魅力的にするために編曲を行なっていきます。

化粧や服装で人の印象が大きく変わるように、編曲をすることによって曲のイメージや表現も大きく変わります。

例えば、冒頭で紹介したデモソングにもう1つ異なるアレンジをしてみました。(サビのみ)

▶Ver.1(このあと解説するアレンジ)

▶Ver.2(別のアレンジ)

2つを聴き比べると、同じテンポで同じ楽器を使っているのに曲の印象が全く違います。

編曲は曲の印象を左右する重要な要素であるということがわかると思います。

【STEP1】曲のテーマを決める

ここからは、具体的な編曲の手順を説明していきます。

最初にやることは、曲のテーマの確認です。

先ほど書いたように、編曲は曲の印象を大きく変えることができます。

編曲によって伝えたい内容がブレてしまわないように、まず最初に曲のテーマをしっかり確認しておきます。

曲のテーマとは、その曲で表現したい内容のことです。

以下のような内容が曲のテーマとなります。

- その曲で何を伝えたいのか

- その曲でどんな気持ちになってほしいのか

その曲のテーマが、これからする編曲の方針や方向性を決定します。

編曲の作業は全て「テーマを表現するために適切か」という視点で考えていくと、編曲作業がスムーズに進められます。

曲のテーマの設定はメロディや歌詞作りから重要になってくるポイントなので、作詞作曲の段階からしっかり設定しておきましょう。

【テーマの決め方については、下記の記事で詳しく説明しています】

・【作曲のやり方】初心者にも簡単な曲の作り方7ステップを解説!

今回のデモソングでは「夜通し踊り明かしたい気持ち」というテーマで歌詞とメロディを作りました。

このテーマに合うように編曲を進めていくことになります。

【STEP2】リファレンスを集める

次のステップはリファレンスをそろえることです。

リファレンスとは参考曲のことです。

他のミュージシャンの曲の中で、これから編曲する曲で表現したい雰囲気と似ている曲を集めます。

YouTubeやSpotifyなどのサービスで「こんな雰囲気の編曲にしたいな~」と思う曲を探してストックしていきます。

だいたい3~5曲くらいでいいと思います。

この時点ではジャンルや使う楽器など細かいことは考えずに、ただ直感で雰囲気が近いと思うものやこんな感じにしたいと思うものを集めていけばOKです。

逆にジャンルや楽器などを考えながら選んでしまうと、結果的にパクりをしてしまう危険性があるので注意してください。

【リファレンスのそろえ方について詳しくはこちらの記事で解説しています】

・【初心者必見】作曲を始める前に準備すべきこと

今回のデモソングの編曲では、踊りたくなるような雰囲気を感じられる以下の3曲をリファレンスに選びました。

【STEP3】盛り上がりの展開を考える

テーマとリファレンスがそろったら、次は曲全体を通しての盛り上がりの展開を考えます。

盛り上がりの展開とは、各セクションをどのくらいのエネルギー高さで編曲していくかということです。

例えばこんな感じです。

- イントロ:

派手な感じで盛り上げてインパクトを出す - Aメロ:

抑えた雰囲気にしてリスナーを引きつける - Bメロ:

サビに向けて徐々にエネルギーを上げる - サビ:

エネルギーマックスで盛り上げる

【各セクションの構成について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください】

・【曲のワンパターン化を防ぐ】いろいろな曲の構成を紹介します

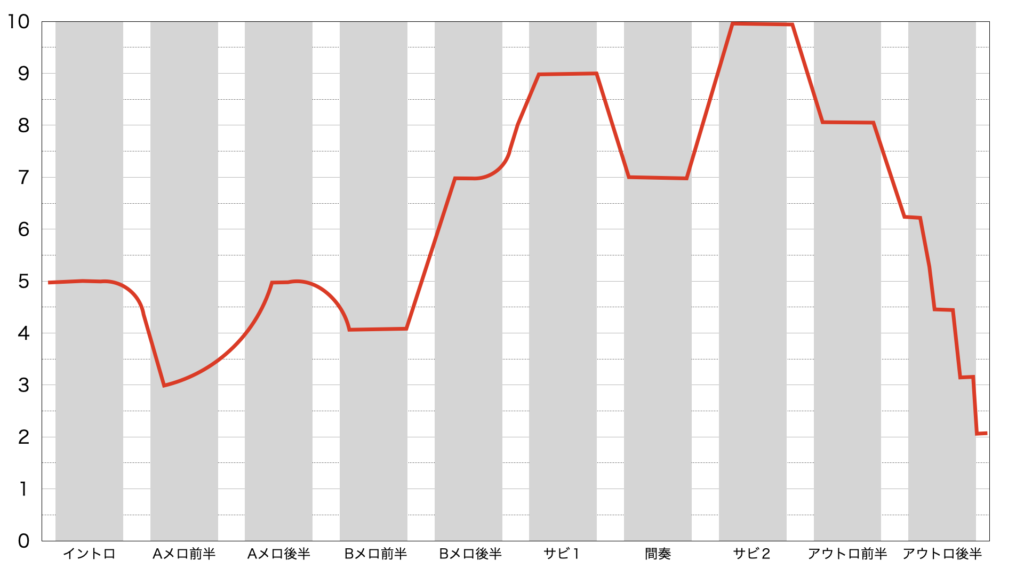

グラフを書く

どのセクションでどのくらいの盛り上がりを表現するのか、大体のイメージを決めていきます。

決める際は先ほどのように言葉で書いてもOKですが、編曲作業の際に参考にするには少し大雑把すぎてしまいます。

オススメはグラフでメモしておく方法です。

以下は今回のデモソングの盛り上がりグラフです。

縦軸を編曲のエネルギー量=盛り上がりの量(Max10・Minimum0)、横軸を曲の流れとしてセクションを大まかに区切っていきます。

エネルギーの高さをフリーハンドで書き込んでいき、盛り上がりの流れを全体的に把握できるようにしておきます。

曲全体の展開を先に決めておくことで、行き当たりばったりでまとまりのない編曲になることを避けることができます。

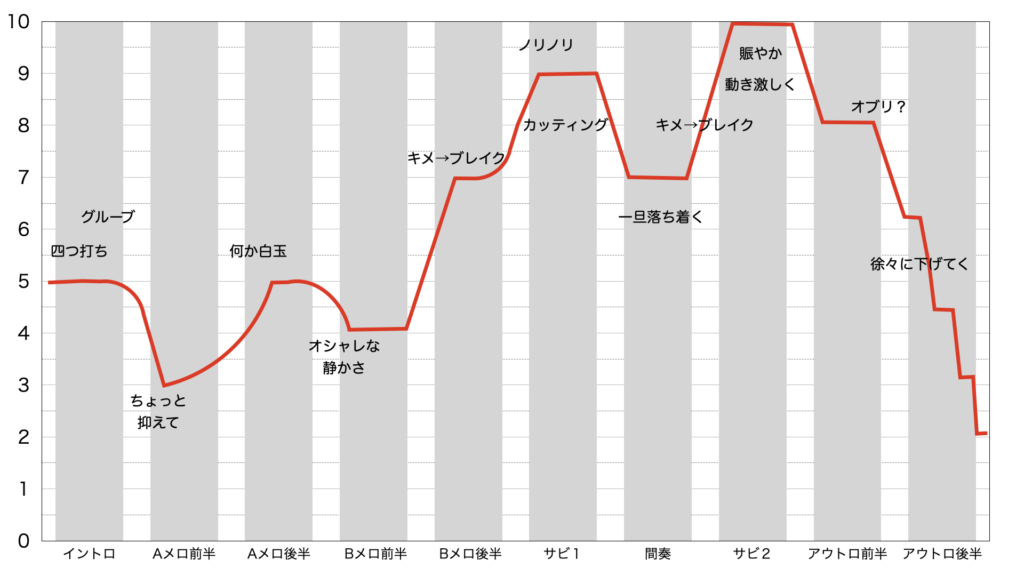

キーワードをメモする

グラフにプラスして、各セクションでの編曲のキーワードをメモしておくといいです。

キーワードとは、どんな感じの編曲にしたいかというイメージを言葉にしたものです。

例えば、こんな感じです。

あくまでイメージなので、詳細なアイデアでなくて構いません。

ゆったりした感じ、細かいリズム、長めの音符、楽器少なめ、にぎやかに、などなど。

イメージした雰囲気を書き込んでいけばOKです。

キーワードをイメージするためには、普段から編曲を意識しながらたくさんの曲を聴き、たくさんのアイデアを頭の中にストックしておく必要があります。

なので、たくさんの曲を楽曲分析していればいるだけ、自分の曲の編曲もイメージしやすくなります。

【楽曲分析のやり方については、こちらの記事を参考にしてください】

・イヤートレーニングで曲作りのスキルをアップ!

キーワードを考えるコツとしては、各セクション間で対比を意識することです。

「Aメロは楽器を少なめにしたら、サビは楽器をたくさん使う」とか「Bメロは長い音符を多めにしたら、サビは細かく刻む音符を多めにする」などといった感じです。

各セクションで違いを感じるようなキーワードを考えてみると、聴き応えのある展開につながると思います。

ここまでのステップで作った①テーマ②リファレンス③グラフ&キーワードは、この後の編曲作業で羅針盤のような役割を果たすものです。

この3つをもとに、具体的なフレーズ作りなどの作業を進めていくことになります。

【STEP4】ジャンル感とノリを決める

次に編曲の具体的な方向性を固めていきます。

ここで決めるべきは、ジャンル感とアンダーレイングリズムです。

ジャンル感

ジャンル感とは、その名の通りどんなジャンルの編曲にするかということです。

あくまでジャンル「感」なので、「このジャンルっぽい感じ」という程度で構いません。

例えばジャンル感をジャズにしたい場合、完璧なジャズにしなくても大丈夫です。

ジャズっぽい雰囲気を感じるという程度の編曲を意識していけばOKです。

今回のデモソングでは「踊り明かしたい」がテーマなので、ディスコ・ロックっぽいジャンル感ということで編曲を進めていきたいと思います。

アンダーレイングリズム

ジャンル感が決まったら、アンダーレイングリズムを作ります。

アンダーレイングリズムとは、その曲の基本となるリズムパターンのことです。

その曲をどんなノリにしたいのかイメージしながら、とりあえずのドラムパターンを考えます。

アンダーレイングリズムを考える際には、ジャンル感を意識して考えていきます。

各ジャンルには、そのジャンルを感じさせる基本パターンというのが存在します。

【ジャンルとリズムについてはこちらの記事も参考にしてください】

・「ジャンル感」を意識して作曲するときに大切な3つのこと

・リズム感をよくする方法

ジャンル特有のパターンを意識しつつ、メロディ(特にサビのメロディ)との兼ね合いを考えてアンダーレイングリズムを決めていきます。

今回のデモソングではディスコ・ロックのジャンル感なので、基本パターンとしては以下のようなものがあります。

-1024x158.png)

アンダーレイングリズムはそのまま編曲に使うこともありますし、各セクションごとにアレンジして使う場合もあります。

ここまでのステップは全て編曲の準備段階です。

準備がかなり多いと感じるかもしれませんが、しっかり準備しておくことで具体的な編曲作業をスムーズに進めることができます。

準備をせずにあれこれ考えながら作業すると、進みが遅くクリエイティブなアイデアも浮かびにくくなってしまします。

結果、準備をしっかりして編曲するより時間がかかってしまうことになります。

【STEP5】使う楽器(パート)を決める

ここからやっと具体的な楽器について考えていきます。

編曲では使う楽器のことをパートと呼ぶことがあります。

(ギターパート、ドラムパートなど)

一般的に曲のパートに何の楽器を使うかについては、サビで必要になる楽器から決めていくことが多いです。

サビのメロディで、「曲のテーマを表現するために必要な音色は何か」という視点から使う楽器をイメージしていきます。

パートを決める際は、以下の点を意識して考えていくといいと思います。

- テーマに合う音色を想像する

- リファレンス曲の楽器を参考にする

- ジャンルに定番のパートを入れる

- 音の役割がかぶらない組み合わせを使う

4つ目の「音の役割がかぶらない組み合わせ」については、パート選びに非常に重要な考え方なので詳しく説明します。

楽器と音の役割

楽器にはそれぞれ編曲の中で担うことのできる役割が存在します。

役割とは具体的に以下のようなものです。

- 音の高さの役割

- 音楽の3要素の役割

- 音色の役割

音の高さの役割

高音・中音・低音のどの音が出せる楽器かということです。

例えば、低音はベース・中音はギター・高音はフルートなど、楽器によって担当できる音域が異なります。

またピアノやギター、シンセサイザーなど低音から高音を1つの楽器でカバーできるものもあります。

パートの組み合わせを考える際は、同じ音域の楽器ばかりにならないように注意します。

音楽の3要素の役割

音楽の3要素とはリズム・コード・メロディのことです。

【詳しくはこちらの記事をご覧ください】

・メロディ・和音・リズムはもう古い?!〜音楽の3要素とは何か【新しい3要素についても解説します】

楽器によって、3要素のうちどれを担当するかが変わってきます。

例えば、リズムはドラムやパーカッションなどの打楽器がメインです。

コードは同時に複数の音が出せる楽器、ギターやキーボードが担当します。

メロディについては単音しか出せない楽器、トランペットやバイオリンなどが担当することが多いです。

また複数の音が出せる楽器もメロディを担当することができます。

3要素を担当する楽器がバランスよく組み合わされるようにパートを決めていくことが大切です。

音色の役割

楽器の音色によっても役割が変わってきます。

音色には大まかに2つの要素があります。

- アタックが強いか弱いか

- リリースが長いか短いか

アタックとは音の立ち上がりのことです。

例えば、ドラムは叩くとすぐに大きな音が出ますが、バイオリンは弾き始めは小さな音で音を伸ばしていくとボリュームが徐々に上がっていきます。

大きな音が出るまでの時間が短いとアタックが強い、長いと弱いということになります。

リリースとは音の切れ際のことです。

例えば、シンバルは叩き終わった後もしばらく音が消えずに残ります。

それに対してピアノは、鍵盤を離すとすぐに音が消えます。

音が消えるまでの時間が長いとリリースが長い、その逆だと短いということになります。

アタックとリリースが同じような楽器ばかりの組み合わせでパートを選ばないようにしましょう。

アタックとリリースの異なる組み合わせを選ぶと、厚みのある編曲にすることができます。

【アタック・リリースはDTMでやってみると理解が早いです、こちらの記事を参考に】

・【DTM作曲やめとけ!?】初心者によくある挫折理由3選と成功する5ステップを解説

基本的なパートの組み合わせ

一般的によく使われる基本的なパートの組み合わせというのが存在します。

音の役割を意識した結果、多くの曲で使われるようになったパートの組み合わせです。

具体的には以下のようなものです。

- ドラム

- ベース

- ギター

- キーボード

いわゆるよくあるバンド編成です。

各楽器は以下のような音の役割を担っています。

| 楽器 | 音の高さ | 3要素 | 音色 |

|---|---|---|---|

| ドラム | 低音〜高音 | リズム | アタック強、リリース長 |

| ベース | 低音 | リズム・コード | アタック強、リリース短 |

| ギター | 中音〜高音 ※ | 全て | アタック強、リリース短 |

| キーボード | 中音〜高音 ※ | 全て | 全てコントロール可 |

横スクロール →

※低音も担当できますが、役割がかぶらないようにベースがいる場合は中音~高音を担当することがほとんどです。

パートごとに音の役割がかぶっていないのがわかると思います。

音の役割がかぶらないバランスのいい組み合わせだからこそ、多くの曲で使われているわけです。

今回のデモソングでも、この4つパートを使っていきたいと思います。

キーボードの音色は、ディスコ・ロックと相性の良いピアノを使います。

この先のステップから、実際にフレーズを考えていきます。

フレーズを考える作業をする際は、DTMが使えるとスムーズで早いです。

【DTMについては、こちらの記事を参考にしてください。】

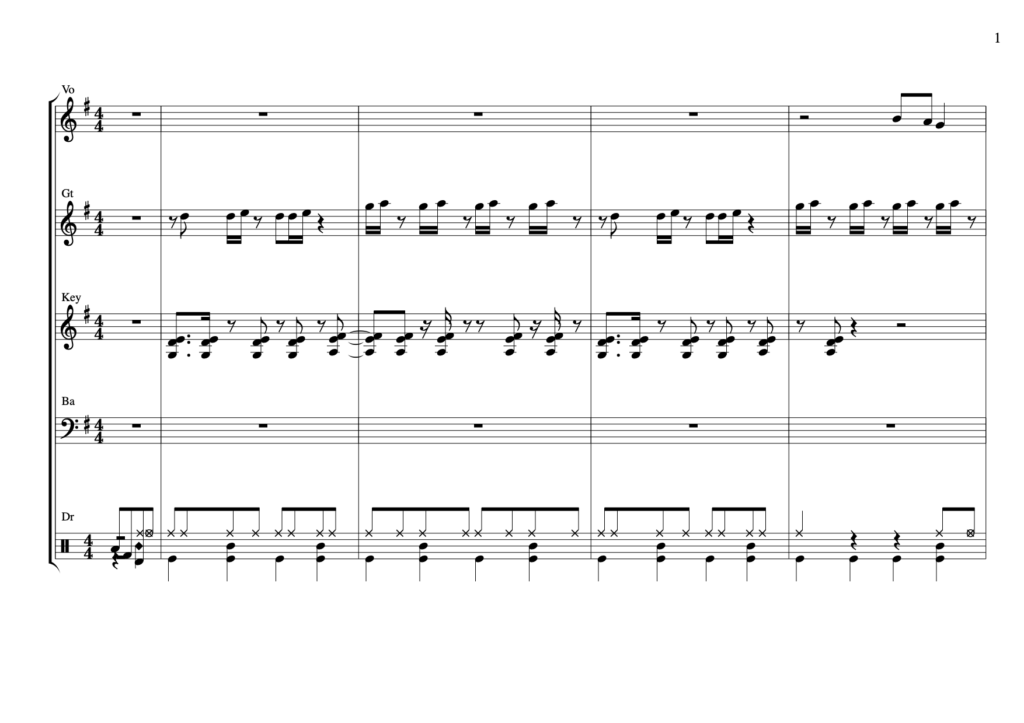

【STEP6】サビのアレンジ

パートが決まったら各楽器のフレーズを考えていきます。

最初にサビのフレーズを決めましょう。

サビは曲の中心となる部分です。

フレーズを最初に決めておくと、その後のAメロやBメロのフレーズを作る際の基準にできるので、スムーズに作業を進めていくことができます。

サビでの編曲は、曲のテーマやメインメッセージ伝えることを意識するのが大切です。

また基本的に曲の中で一番盛り上がるセクションなので、厚みのある編曲になるように心がけると上手くいきやすいです。

デモソングでは、以下のように編曲をしました。

▶サビアレンジ

この編曲で意識したことは以下のようなことです。

- 3要素のバランスを取る

- アンダーレイングリズム

- メロディを引き立てる

3要素のバランスを取る

リズム・コード・メロディ(オブリ)を担当する楽器がバランスよくバラけるように役割分担を考えていきます。

各楽器への割り振り

まず、ドラムは音階楽器ではないのでリズム担当に確定します。

ベースはドラムと共にリズムを担当することに加え、コードのルート音(一番低い音)を担当するのが基本です。

あとは、ギターとキーボードでコードとオブリの役割分担を考えていきます。

デモソングのサビではギターがコード担当、ピアノがコードとオブリを行ったり来たりするような編曲にしています。

ドラムとベースの役割は、どの曲でも同じような形になると思います。

コードやオブリの分担は、テーマや表現したい雰囲気によって、曲ごとに考えていくことになります。

ちなみにコードやオブリを担当する楽器をまとめて「ウワモノ」と呼んだりします。

メロディによる役割の変化

ウワモノについては、同じ曲の中でもメロディの変化によって担当する役割を変えていくことがよくあります。

例えばデモソングのピアノは、メロディが歌っているところではリズミカルなフレーズでコードとリズムを担当するように編曲しています。

しかしメロディが休符のところだけ、オブリとしてサブメロディを演奏しています。

アンダーレイングリズム

全体のノリに関わる部分として、アンダーレイングリズムを意識して各楽器のフレーズを考えています。

アンダーレイングリズムはドラムだけでなく、全パートで表現するように意識すると編曲のまとまりが出やすいです。

デモソングのアンダーレイングリズムは、以下のようなものでした。

-1-1024x158.png)

アンダーレイングリズムでは複数のリズムが全てドラムで表現されていますが、編曲ではこれを全パートに割り振ってフレーズを考えていきます。

こうすることで、統一感のある編曲をすることができます。

メロディを引き立てる

各楽器の伴奏はメロディを引き立てるためのものなので、メロディが歌っているときにあまり目立つようなフレーズにしないのが基本です。

デモソングでも、メロディがある間は各楽器のフレーズ目立ちすぎないように注意しています。

逆にメロディが休符の場合は、オブリやフィルイン(音程やリズムを大きく動かして合間を埋めるようなフレーズ)を入れてバランスを取るようにしています。

【STEP7】Aメロのアレンジ

次に考えるのはAメロのフレーズです。

編曲の視点で考えるとAメロには次のような目的があると考えることができます。

- 雰囲気の提示

- イヤーキャッチ

雰囲気の提示

その曲がどんな雰囲気の曲なのか、リスナーに感じ取ってもらえるように編曲します。

雰囲気がしっかり伝わると、その後も聴き続けようかなと感じてもらえる可能性が高まります。

ジャンル感やアンダーレイングリズムをしっかり感じる編曲をしていきましょう。

またサビの編曲のエッセンスを散りばめると、サビへの期待感や曲全体の統一感を演出することができます。

統一感を出すためには、サビに使われているモチーフ(メロディやリズムの一部分など)を変形してAメロの編曲に使うという方法もあります。

イヤーキャッチ

イヤーキャッチとは「聴く人の注目を向けさせるような要素」というような意味です。

Aメロにイヤーキャッチがあると、その後も聴き続けてもらえるきっかけになります。

イヤーキャッチのために、印象的なフレーズやリフをAメロにに忍び込ませておくことも重要です。

またイヤーキャッチは、2番のAメロで1番と変化を出したい時などにも使うことができます。

エネルギー量の調整

Aメロ全体としては、サビに対してどのくらいのエネルギーで編曲したらいいかを意識しながら進めるようにしましょう。

その際はSTEP3で作った、グラフ&キーワードを参照しながら考えていくようにします。

デモソングでは、このように編曲しました。

▶Aメロアレンジ

グラフに書いたエネルギー量を意識して、パートの数を少なくしています。

Aメロの後半ではイヤーキャッチを意識してギターのリフを入れています。このリフはサビのメロディの印象的なモチーフをもとにフレーズを作っています。

【STEP8】Bメロのアレンジ

次にBメロを考えていきます。

Bメロの目的はAメロから場面転換をして、リスナーを飽きさせずにより曲に引き込むようにすることです。

それから、サビへの期待感を持たせるような編曲を提示することです。

Bメロの編曲では、Aメロからの場面転換とサビに向けての盛り上げが重要なミッションになってきます。

またAメロと同様、エネルギー調整もしっかり意識していきましょう。ここでもグラフとキーワードを参照しながら進めていきます。

何も考えずに盛り上がりすぎる編曲をしてしまうと、逆にサビが盛り下がるようなチグハグな曲になってしまう危険性があります。

デモソングでは次のように編曲しました。

▶Bメロアレンジ

ピアノのリズムを細かくすることで、場面転換を演出しています。

またピアノと入れ替わるように、ギターのリズムはゆったりとした長い音にしています。

Bメロの最後では、サビへの盛り上げのために各パートで一斉に同じリズムを演奏するフレーズ(キメ)を入れています。

【STEP9】イントロ・間奏・アウトロ

最後にイントロ・間奏・アウトロを考えます。

このセクションについては本当にさまざまなアプローチ方法があります。

なので簡単には説明しきれませんが、基本的な考え方としては以下のようなものがあります。

イントロ

Aメロよりも前にあるイントロは、Aメロと同じような目的を持って編曲をすることが多いです。

Aメロが果たす役割として雰囲気の提示とイヤーキャッチというのを説明しましたが、イントロでもこの2つを軸にして編曲を考えていきます。

特に以下のような構成で編曲を考えると、スムーズな構成の編曲ができます。

- イントロ:イヤーキャッチ

- Aメロ:雰囲気の提示

イントロでは、印象的なサブメロディやギターリフなどでリスナーの興味を引きつけます。

その後Aメロに入ったら、ジャンル感やアンダーレイングリズムを強調して曲の雰囲気をしっかり提示します。

この流れだと雰囲気の提示とイヤーキャッチがスムーズにつながるので、リスナーを曲に引き込む編曲を作ることができると思います。

デモソングでは、このように編曲しました。

▶イントロアレンジ

イントロはイヤーキャッチを意識して、Aメロでも登場したギターのリフを中心に編曲しています。

またピアノのフレーズは、サビのフレーズと同じリズムにしてサビの雰囲気の提示や統一感を狙っています。

間奏

サビの後にきて1番と2番をつなぐ役割をするのが間奏です。

サビの雰囲気を引き継きつつ少しトーンを落として、リスナーが1番の内容を噛み締めて2番を聴く準備をする時間を作ることが多いです。

サビのコード進行を続けつつ、メロディの代わりにギターソロやちょっとしたサブメロディを付けて2番へつなぐのが定番のスタイルです。

またイントロに印象の強いイヤーキャッチを配置している場合は、間奏でも同じイヤーキャッチを再度登場させて統一感を演出するというのもよくあります。

デモソングでは、このように編曲しました。

▶間奏アレンジ

イントロにイヤーキャッチの編曲をしたので、間奏でも再度登場さてイントロとのバランスをとってみました。

アウトロ

アウトロは曲のまとめや締めくくりの役割があるので、新しい要素を登場させることは少ないです。

間奏と同様に、サビのコード進行を引き継いでサブメロディやソロをつける編曲が定番です。

ただしあまりトーンは落とさずに、サビのテンションをキープしたままアウトロに突入していくことが多いです。

アウトロの最後は、しっかり終わった感じを作ることが重要です。

コードがしっかり解決していると、わかりやすく終わった感じが出ます。

曲が終わる手前で全体のエネルギー量を落としていくと、「そろそろ終わるぞ」という感じが出せます。

またリット(テンポをだんだん遅くすること)をすると、終わりに近づいている感じが強く出ます。

エンディングの直前でリットするのも一つの手です。

デモソングでは、このように編曲しました。

▶アウトロアレンジ

サビの雰囲気を引き継ぎつつ、ピアノでサブメロディをつけて最後の盛り上がりを演出しています。

その後終わりに向けて、フレーズを落ち着かせることでエネルギー量を落として行っています。

締めにはリットを使ってラストの感じを出しています。

これで、編曲が完成しました。全体を通して聞いてみましょう。

▶完成版アレンジ

最後にテーマを表現できているか、盛り上がりの展開は狙い通りか、ジャンル感が伝わるかなどを最後にしっかり確認しましょう。

OKであればこれで編曲作業は終了です。

ハモリについて

今回のデモソングではやりませんでしたが、編曲の重要な内容のひとつにメロディにハモリを付けるというのがあります。

ハモリについても他のパートと同じように、メロディを引き立てることや曲のテーマを表現することを目的にしています。

曲によってはハモリを付けない場合もあるため、曲のテーマごとにハモリが必要かどうか判断していくことになります。

【ハモリを付ける手順については、こちらの記事を参考にしてください】

・【3度のハモリが合わない人へ】ハモりの作り方:センス不要の5ステップ!〜上手く歌う3つの方法も解説

【編曲のコツ】4つのポイント

次に編曲全体について、意識するといいコツをいくつかご紹介します。

全体で100%にする

編曲する際は、すべてのパートが組み合わさって初めて全体が完成するようなフレーズ作りを目指しましょう。

各パートで役割がかぶってしまわないように注意することが大切です。

例えばベースがルート音(コードの最低音)を弾いているのに、ピアノもコードのすべての音を弾いてしまうと最低音を弾くパートが2つになってしまいます。

この場合は、ピアノはルート以外のコード音を弾くフレーズにするとスッキリします。

すべてのパートで、コード・リズム・メロディ・音の高低や長短などになるべくかぶりが起こらないように意識しましょう。

リズム楽器のみでノリを作らない

リズム楽器だけでノリを出そうとすると、不十分だったり他のパートとの統一感が出せないということが起こりがちです。

ドラムやベース、パーカッションなどのリズム楽器だけでなく、ギターやキーボードなどのウワモノもリズム楽器のようなフレーズを演奏することができます。

例えば、ギターのカッティング奏法やピアノのサステインのコントロールなどです。

リズム楽器以外のパートでもノリを作るようなフレーズを意識すると、統一感があってノリも出せる編曲になると思います。

なるべく少ないパート数にする

編曲の初心者がやりがちな失敗として、編曲の厚みを出すためにパート数をどんどん増やしてしまう、というのがあります。

フレーズ数が増えすぎると、フレーズ同士の役割がかぶってしまうことが多くなります。

結果ごちゃごちゃした雰囲気になって、何を表現したいのかわからない編曲になってしまうことが多いです。

編曲していて何だか物足りないと感じたら、パート数を増やすのでなくすでにあるパートのフレーズを工夫することを考えましょう。

例えば、コード弾いているパートをアルペジオ(コードの音を1音ずつ順番に弾く)のフレーズに変える、あえてリズムをずらしたフレーズのパートを作る、あえて休符を増やす、などなど他にも色々考えられます。

フレーズを作るアイデアをどれだけ考えられるかが、編曲の1番の肝であり1番面白いところでもあります。

同じようなフレーズ弾いているパートがたくさんあるより、少数のパートが印象的なフレーズを弾いている編曲の方が洗練された雰囲気の曲に仕上げられます。

ジャンクションを工夫する

ジャンクションとは、セクションの変わり目のことです。

Aメロ・Bメロ・サビ、という構成の曲ならAメロの終わりの部分とBメロの終わりの部分がそれぞジャンクションになります。

ジャンクションでは、メロディが休符になっていることが多いです。

メロディが歌っていないということは、メロディ以外のパートの編曲の聴かせどころになるということです。

ドラムのフィルインやギターのオブリなど、ジャンクションに印象的なフレーズを入れられるかどうかが編曲のクオリティに大きく影響します。

【その他の編曲に関わる知識については、下記の記事でも解説しています】

・【曲のワンパターン化を防ぐ】いろいろな曲の構成を紹介します

・初心者が作曲をするときに考えるべき3つのテーマ

・何度も聴いてもらえる曲をつくるために考えるべき3つのこと

編曲スキルを伸ばす5つの方法

ひと通り編曲を経験してみると、「もっと上手くなりたい」「より自由にアレンジできるようになりたい」と感じる方も多いと思います。

ここでは、初心者が効率よくスキルアップするための5つの方法をご紹介します。

自分に合った学び方を選んで、次のステップに進んでいきましょう。

DTM教室で学ぶ

【独学が不安な人におすすめ】

独学だと「これで合ってるのかな?」と不安になることもありますよね。

そんなときは、プロから直接アドバイスを受けられるDTM教室が強い味方になります。

実際に機材の使い方や、プロっぽい音の作り方を実践で学べるので、短期間でのスキルアップが期待できます。

【初心者におすすめのDTM教室はこちら】

・DTM歴15年が体験レビュー!初心者におすすめのDTM教室5選〜選び方のポイントとは?

耳コピ力を鍛える

【アレンジ力を伸ばす近道】

アレンジの力を伸ばしたいなら、まずは「耳で聴いた音を自分で再現する力」を鍛えましょう。

耳コピは、編曲に欠かせない楽器ごとのフレーズ感や音域などのバランス感覚を養う練習として最適です。

初心者向けの練習法もあるので、毎日のルーティンに取り入れてみてください。

【耳コピのやり方についてはこちらから】

カテゴリー別記事まとめ:アイデアを増やす

プロに外注する

【時間節約&クオリティ確保】

「時間がない」「仕上がりに納得できない」そんなときは、思い切って編曲を外注するのも一つの手です。

プロのアレンジャーに頼むことで、自分では出せなかったクオリティが実現でき、学びにもなります。

ココナラなどのサービスを使えば、手軽に依頼できます。

▶ ココナラでの編曲依頼を見てみるおすすめ書籍で学ぶ

【体系的に深めたい人へ】

体系的に学びたい方には、良書をじっくり読み込むのも効果的です。

アレンジ理論や楽器ごとのアプローチがまとめられている本は、初心者の理解をぐっと深めてくれます。

本を選ぶ際には、譜例付き・ジャンル別解説など、実践に活かせるものを選びましょう。

【こちらの記事の中で編曲に役立つ本も紹介しています】

・【作曲本まとめ】初心者にオススメの7冊をご紹介!選び方と読み方も解説

無料LINE講座

【編曲に役立つ基礎が学べる】

編曲ができるようになるためには、基本的な音楽理論の理解が不可欠です。

音楽理論を理解していることで、編曲作業をスムーズに進めることができるようになります。

基礎的な音楽理論については、こちらの無料講座でひと通り学ぶことができるのでおすすめです。

LINE登録だけで受け取れるので、ぜひ活用してみてください。

まとめ

この記事では、初心者でも取り組める編曲の9ステップを、実例を交えながら解説してきました。

編曲の第一歩は、曲のテーマを明確にすること。そして、リファレンスを用意して方向性を決めることで、ゴールの見える制作が可能になります。

また、盛り上がりの展開やジャンル感の設計、サビやAメロなどの構成と、アレンジの流れには一定の「型」があります。

今回のバンドアレンジの例のように、楽器ごとの役割を意識しながらステップごとに形にしていけば、初心者でもしっかりした作品に仕上がります。

編曲のコツとして、

- 全体で100%にする

- リズム楽器のみでノリを作らない

- なるべく少ないパート数にするい

- ジャンクションを工夫する

の4つをご紹介しました。

さらに、編曲スキルを伸ばしたい方に向けて、

- DTM教室で学ぶ

- 耳コピ力を鍛える

- プロに外注する

- おすすめ書籍で学ぶ

- 無料LINE講座

といった学び方も紹介しました。

編曲は、曲の印象を大きく変えられる重要なパートです。

焦らずステップを踏めば必ず形になります。

ぜひ今回の記事を参考に、あなたのオリジナル曲を育ててみてください。

また、作曲や作詞についても下記の記事で詳しく説明しているので、参考にしていただければと思います。

【オススメ記事】

・【初心者向け】作詞作曲どっちが先が正解?順番で変わる曲作りのコツ

・【作曲のやり方】初心者にも簡単な作り方7ステップを解説!

・【初心者向け作詞のコツ!】やってはいけない失敗10選とその対処法

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

.jpg)